The Water Is Wide [TRAD]

ムーヴのCM動画がいつのまにか非公開になっていたので、ちょっと加筆修正しました。(2024年2月7日追記)

今日の仕事は午後からなので、ゆっくりと朝の時間を過ごしていたら、テレビから"The Water Is Wide"が流れてきた。

ムーヴのCMである。

大貫妙子さんのカバーなのだが、リリース予定はあるのかしらん?

この曲、大好きだから、フルバージョンが聴きたいなぁ。

YouTube上の動画がいつのまにか非公開になってたので、何か代わりになるものがないかと探して、これを見つけた。

坂本美雨 with CANTUS(東京都出身の幼馴染9人で結成された女性聖歌隊らしい。)のカバー・バージョンである。

こういうのも良いよねぇ。

"The Water Is Wide"といえば、カーラ・ボノフ(Karla Bonoff)のファースト・アルバムである。

このブログでも、取り上げたことがあるので、これからアナログで聴いてみたいという方は、ぜひ参考にしてくださいませ。

https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2021-12-24(日本盤編)

https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2021-12-25(US盤編)

最近リリースされたウィリアムス浩子さんの『MY ROOM another side』も、忘れちゃいけないよね。

https://amzn.to/3Ut6QAT

これもそのうちアナログ化してくれないかなぁ?

さて、お昼ごはんを食べて、仕事にでかけましょうかね。

雨だけど・・・

今日の仕事は午後からなので、ゆっくりと朝の時間を過ごしていたら、テレビから"The Water Is Wide"が流れてきた。

ムーヴのCMである。

大貫妙子さんのカバーなのだが、リリース予定はあるのかしらん?

この曲、大好きだから、フルバージョンが聴きたいなぁ。

YouTube上の動画がいつのまにか非公開になってたので、何か代わりになるものがないかと探して、これを見つけた。

坂本美雨 with CANTUS(東京都出身の幼馴染9人で結成された女性聖歌隊らしい。)のカバー・バージョンである。

こういうのも良いよねぇ。

"The Water Is Wide"といえば、カーラ・ボノフ(Karla Bonoff)のファースト・アルバムである。

このブログでも、取り上げたことがあるので、これからアナログで聴いてみたいという方は、ぜひ参考にしてくださいませ。

https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2021-12-24(日本盤編)

https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2021-12-25(US盤編)

最近リリースされたウィリアムス浩子さんの『MY ROOM another side』も、忘れちゃいけないよね。

https://amzn.to/3Ut6QAT

これもそのうちアナログ化してくれないかなぁ?

さて、お昼ごはんを食べて、仕事にでかけましょうかね。

雨だけど・・・

Maddy Prior & June Tabor, Silly Sisters [TRAD]

<たまぞうさんから、πについての情報をご提供いただいたので、追記しました。>(2023年10月8日19:00)

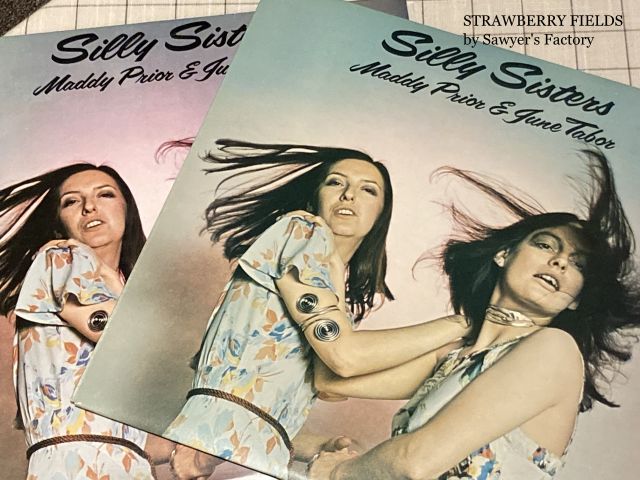

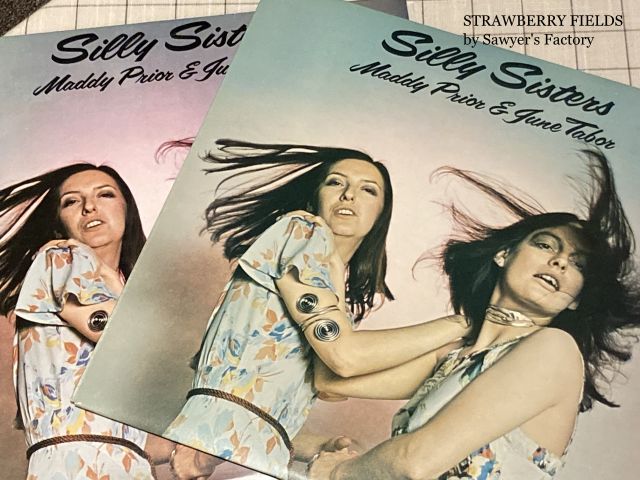

前回の記事を書いた後、マディ・プライヤー&ジューン・テイバー(Maddy Prior & June Tabor)の"Silly Sisters"をヘビロテしている。

日中はまだかなり気温があがるとはいえ(もっとも、今日は、3時過ぎに散歩に出かけたが、まったく汗をかかなかった。)、朝晩は寒いくらいに気温が下がるこの季節にはぴったりの音楽である。

前の記事にも書いたとおり、うちにはこのレコードが二枚あるのだが、どちらもDiscogsには登録されていない。

5年くらい前のことだったか、最初に買ったのは、UK盤だった。

確かUKオリジナルと書いてあったと思うが、帰宅してDiscogsでチェックすると、マトが進んでいた。

そもそも、DiscogsのUKオリジナルのところには、マトA3/B4しか登録されていない。

ボクが買ったのは、マトA5/B4だったのである。

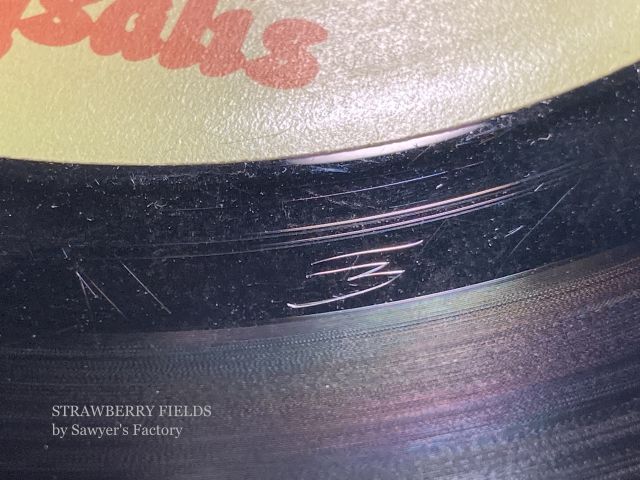

B面のマトは同じ(もちろん、MASTERROOMと刻まれている。)だが、A面が進んでいるうえに、A5なんて登録さえされていない。

(ちなみに、ブルー・レーベルの再発はフォノディスクでリカッティングされたA4/B4で、MASTERROOMカッティングのラッカーを承継していない。)

それでも、A Porky Prime Cutならよかったのだ。

B面だって4まで進んでいるんだから、A面に3と5が最初からあった可能性も残るからである。

しかし、マトA5には、A Porky Prime Cutはない。

ペカム(George Peckham)のカッティングじゃないのである。

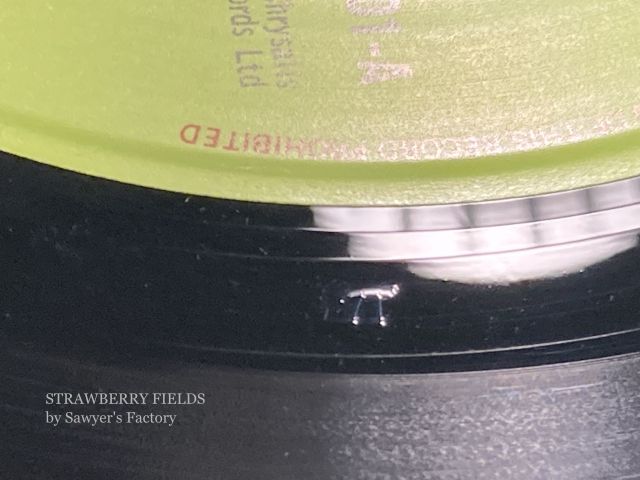

かわりに刻まれているのは、πである。

πって誰よ?

Master Roomにそんなエンジニアいたか?

たまぞうさんから、X(旧Twitter)で、「πってPyeスタジオでのカッティングじゃなかったっけ?」というようなお返事をいただいた。

そういえば、そんなことをどこかで読んだ気がする。

ってことで、調べてみると、DiscogsのPye Studiosの項目に、"The π (Pi symbol) indicates a cut at Pye Studios."という記述があるではないか。

たまぞうさん、ありがとー

もうちょっと調べると、トニー・ブリッジ(Tony Bridge)というエンジニアが、76年前後にPye StudiosとMaster Roomを行ったり来たりしている(Pye Studios(-74)→Master Room(75-76)→Pye Studios(77-)と移籍)。

そんなわけで、A5のカッティングは、トニー・ブリッジによるものかもしれない。

なにより、このUK盤、音がしょぼい。

トラッドは、もっと、こう、生々しく鳴って欲しい。

ってことで、ペカム・カッティングのUKオリジナル初盤なら、良い音で鳴るんだろうと探していたところ、1年後くらいに、もう一枚を見つけた。

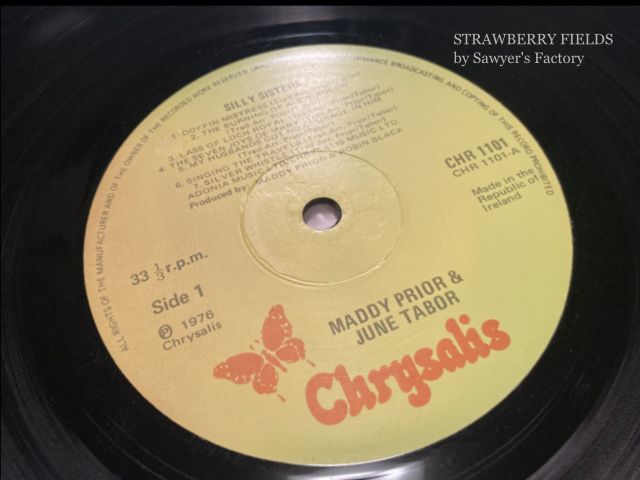

ジャケットはUK製なので、UKオリジナルかと思って(確か、タグにもUKオリジナルと書いてあった気がする。)レジで検盤してみたら、なんとこういう代物だった。

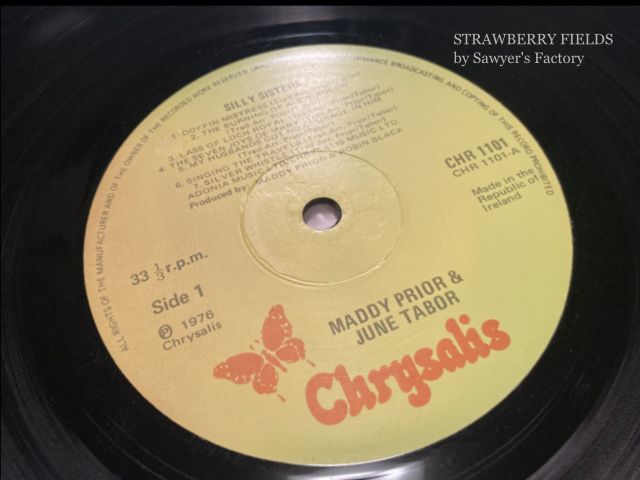

アイルランド盤なんである。

Discogsにはアイルランド盤なんて登録されてないぞ。

マトはA-1△H/B-1△Hで、末尾の△Hが何を意味しているのか、アイルランド盤に詳しくないのでわからない(知ってる方、教えてください)。

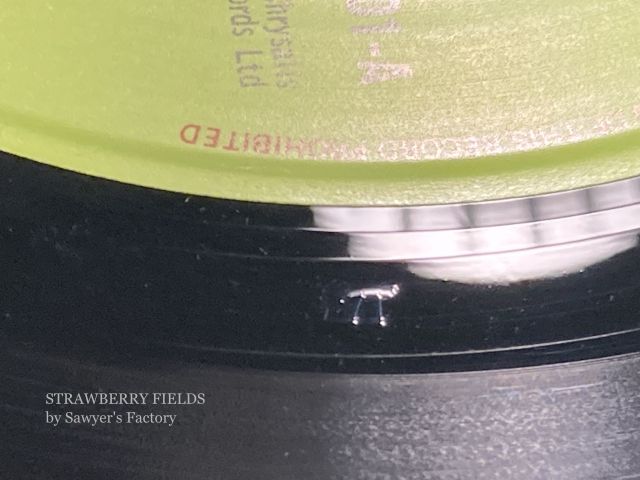

それより、このサインを両面に見つけて、ボクの期待は一気に膨れ上がった。

これは、Carlton ProductionsのエンジニアTBのサインに間違いない。

クラナド(Clannad)のファースト・アルバムのアイルランド盤をカッティングしたエンジニアだ。

(詳しくは、https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2017-05-20 をどうぞ。)

実際、帰宅して盤に針を下ろすと、しょぼいUKレイト・プレスとは比べものにならない素晴らしい音が、スピーカーから流れ出した。

デュエットする二人のボーカルの実在感といい、楽器とくにギターの音色のリアリティといい、こういう音で聴きたかった、という音で鳴る。

そんなわけで、すっかりアイルランド盤の音に満足してしまったボクは、いまだにペカム・カッティング盤は手に入れていない。

そのうちどこかで見つけたら買おうとは思ってるんだけどね。

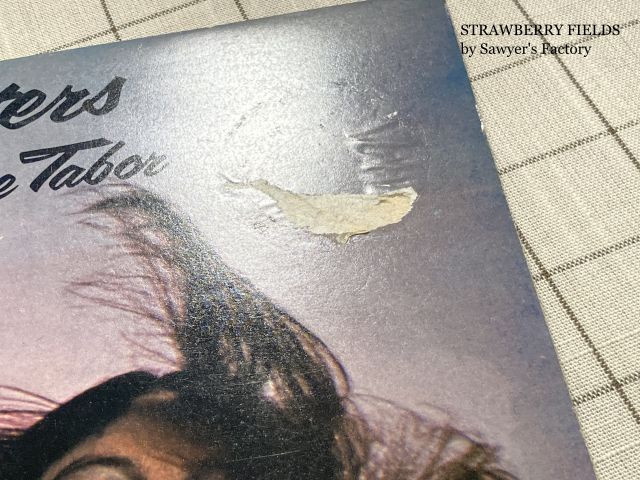

それはそうと、アイルランド盤が入っていたUK製ジャケットには、こんなステッカーの剥がし痕があった。

どんなステッカーだったのか気になって仕方がない。

誰か知っている方、ぜひ教えてくださいませm(_ _)m

前回の記事を書いた後、マディ・プライヤー&ジューン・テイバー(Maddy Prior & June Tabor)の"Silly Sisters"をヘビロテしている。

日中はまだかなり気温があがるとはいえ(もっとも、今日は、3時過ぎに散歩に出かけたが、まったく汗をかかなかった。)、朝晩は寒いくらいに気温が下がるこの季節にはぴったりの音楽である。

前の記事にも書いたとおり、うちにはこのレコードが二枚あるのだが、どちらもDiscogsには登録されていない。

5年くらい前のことだったか、最初に買ったのは、UK盤だった。

確かUKオリジナルと書いてあったと思うが、帰宅してDiscogsでチェックすると、マトが進んでいた。

そもそも、DiscogsのUKオリジナルのところには、マトA3/B4しか登録されていない。

ボクが買ったのは、マトA5/B4だったのである。

B面のマトは同じ(もちろん、MASTERROOMと刻まれている。)だが、A面が進んでいるうえに、A5なんて登録さえされていない。

(ちなみに、ブルー・レーベルの再発はフォノディスクでリカッティングされたA4/B4で、MASTERROOMカッティングのラッカーを承継していない。)

それでも、A Porky Prime Cutならよかったのだ。

B面だって4まで進んでいるんだから、A面に3と5が最初からあった可能性も残るからである。

しかし、マトA5には、A Porky Prime Cutはない。

ペカム(George Peckham)のカッティングじゃないのである。

かわりに刻まれているのは、πである。

πって誰よ?

Master Roomにそんなエンジニアいたか?

たまぞうさんから、X(旧Twitter)で、「πってPyeスタジオでのカッティングじゃなかったっけ?」というようなお返事をいただいた。

そういえば、そんなことをどこかで読んだ気がする。

ってことで、調べてみると、DiscogsのPye Studiosの項目に、"The π (Pi symbol) indicates a cut at Pye Studios."という記述があるではないか。

たまぞうさん、ありがとー

もうちょっと調べると、トニー・ブリッジ(Tony Bridge)というエンジニアが、76年前後にPye StudiosとMaster Roomを行ったり来たりしている(Pye Studios(-74)→Master Room(75-76)→Pye Studios(77-)と移籍)。

そんなわけで、A5のカッティングは、トニー・ブリッジによるものかもしれない。

なにより、このUK盤、音がしょぼい。

トラッドは、もっと、こう、生々しく鳴って欲しい。

ってことで、ペカム・カッティングのUKオリジナル初盤なら、良い音で鳴るんだろうと探していたところ、1年後くらいに、もう一枚を見つけた。

ジャケットはUK製なので、UKオリジナルかと思って(確か、タグにもUKオリジナルと書いてあった気がする。)レジで検盤してみたら、なんとこういう代物だった。

アイルランド盤なんである。

Discogsにはアイルランド盤なんて登録されてないぞ。

マトはA-1△H/B-1△Hで、末尾の△Hが何を意味しているのか、アイルランド盤に詳しくないのでわからない(知ってる方、教えてください)。

それより、このサインを両面に見つけて、ボクの期待は一気に膨れ上がった。

これは、Carlton ProductionsのエンジニアTBのサインに間違いない。

クラナド(Clannad)のファースト・アルバムのアイルランド盤をカッティングしたエンジニアだ。

(詳しくは、https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2017-05-20 をどうぞ。)

実際、帰宅して盤に針を下ろすと、しょぼいUKレイト・プレスとは比べものにならない素晴らしい音が、スピーカーから流れ出した。

デュエットする二人のボーカルの実在感といい、楽器とくにギターの音色のリアリティといい、こういう音で聴きたかった、という音で鳴る。

そんなわけで、すっかりアイルランド盤の音に満足してしまったボクは、いまだにペカム・カッティング盤は手に入れていない。

そのうちどこかで見つけたら買おうとは思ってるんだけどね。

それはそうと、アイルランド盤が入っていたUK製ジャケットには、こんなステッカーの剥がし痕があった。

どんなステッカーだったのか気になって仕方がない。

誰か知っている方、ぜひ教えてくださいませm(_ _)m

The Water Is Wideのソロギター [TRAD]

ときどき、なんとなくYouTubeで探したくなる。

”The Water Is Wide”って、ホント、好きなんだよねぇ・・・

今日は、こんな演奏を見つけた。

Ed Gerhard(Edward Gerhard)って、全然知らなかったけど、グラミーもとってるギタリストなんだね。

癒されるなぁ・・・

”The Water Is Wide”って、ホント、好きなんだよねぇ・・・

今日は、こんな演奏を見つけた。

Ed Gerhard(Edward Gerhard)って、全然知らなかったけど、グラミーもとってるギタリストなんだね。

癒されるなぁ・・・

タグ:Ed Gerhard

Hannah James and Toby Kuhn - January [TRAD]

3月から4月にかけてUKツアーがあるようで、その告知もかねて、ハナ・ジェイムス(Hannah James)とトビー・キューン(Toby Kuhn)のライブ映像が公開されていた。

1月ということで、一昨年リリースされた"Sleeping Spirals"から"January"という曲である。

沁みるわぁ・・・

大寒波の凍える夜だから、なおさら沁みるのかも・・・

1月ということで、一昨年リリースされた"Sleeping Spirals"から"January"という曲である。

沁みるわぁ・・・

大寒波の凍える夜だから、なおさら沁みるのかも・・・

Dolores Keane, There was a maid [TRAD]

今朝、ドロレス・ケーン(Dolores Keane)の"There was a maid"がTLに流れてきて、「嗚呼、やっぱり、この時期になるとこのレコード聴きたくなるよねー」と我が意を得たりの気分になった(笑)

リビングのレコード棚はディスプレイ・ラックなので、合計20枚のレコードのディスプレイが可能なのだが、当然のことながら、最近よく聴くレコードや聴こうと思って引っ張り出したレコードが並んでいる。

で、10日ほど前から、"There was a maid"はディスプレイ・レコードの一枚になっていた。

紙ジャケ探検隊やハルさんがうちに遊びにきてくれたときには、すでにディスプレイされていたのだが、気づいただろうか?

当日、ターンテーブルに載せることはなかったから、気づかなかったか(笑)

聴きたくなって引っ張り出しておいたレコードなのだが、これまでのところ、アイルランドの空気感がぎゅっと詰め込まれたようなジャケットを楽しむだけにとどまっていた。

TLに触発されたので、今夜はもちろん聴くのである。

このレコード、3年半くらい前のRamblin' Boys期間限定復活のときに、ランブリンボーイズさんにおススメされて購入したものだ。

Ramblin' Boysで購入したレコードはみんな好きなんだが、このレコードはとくにお気に入りである。

アイリッシュ・トラッドの無伴奏独唱って、どうしてこんなに沁みるんだろうねぇ。

とりわけ、アルバム・タイトルの由来と思われるB4"There was a Maid in Her Father's Garden"が素晴らしい。

アルバムの半分近くをインストルメンタルが占めているのだが、これもまたいいんだな。

B1のアイリッシュ・フルート独奏なんか実に味わい深い。

音質も素晴らしいので、アナログで聴くと、じわりと胸に沁みいる良いアルバムである。

リビングのレコード棚はディスプレイ・ラックなので、合計20枚のレコードのディスプレイが可能なのだが、当然のことながら、最近よく聴くレコードや聴こうと思って引っ張り出したレコードが並んでいる。

で、10日ほど前から、"There was a maid"はディスプレイ・レコードの一枚になっていた。

紙ジャケ探検隊やハルさんがうちに遊びにきてくれたときには、すでにディスプレイされていたのだが、気づいただろうか?

当日、ターンテーブルに載せることはなかったから、気づかなかったか(笑)

聴きたくなって引っ張り出しておいたレコードなのだが、これまでのところ、アイルランドの空気感がぎゅっと詰め込まれたようなジャケットを楽しむだけにとどまっていた。

TLに触発されたので、今夜はもちろん聴くのである。

このレコード、3年半くらい前のRamblin' Boys期間限定復活のときに、ランブリンボーイズさんにおススメされて購入したものだ。

Ramblin' Boysで購入したレコードはみんな好きなんだが、このレコードはとくにお気に入りである。

アイリッシュ・トラッドの無伴奏独唱って、どうしてこんなに沁みるんだろうねぇ。

とりわけ、アルバム・タイトルの由来と思われるB4"There was a Maid in Her Father's Garden"が素晴らしい。

アルバムの半分近くをインストルメンタルが占めているのだが、これもまたいいんだな。

B1のアイリッシュ・フルート独奏なんか実に味わい深い。

音質も素晴らしいので、アナログで聴くと、じわりと胸に沁みいる良いアルバムである。