前の5件 | -

R.I.P. Dickey Betts ~ The Allman Brothers Band, Brothers and SistersのUSオリジナル [STERLINGの仕事]

4月18日、オールマン・ブラザーズ・バンド(The Allman Brothers Band)のオリジナル・メンバーだったディッキー・ベッツ(Dickey Betts)=リチャード・ベッツ(Richard Betts)が亡くなった。

ベッツがボーカルをとったバンド最大のヒット"Ramblin' Man"が収録されているせいか、あるいはベッツ作曲の代表曲"Jessica"が収録されているせいか、ボクのTLには、このレコードで追悼している方が多かったので、ボクもつられて引っ張り出した。

1973年8月にリリースされたオールマン・ブラザーズ・バンド5作目のアルバム"Brothers and Sisters"である。

このレコードのUSオリジナル(Capricorn Records CP 0111)についてはいくつか書きたいことがあるのだが、追悼記事で書くのも野暮なので、またの機会に・・・

と思ったのだが、ここのところ、このブログの更新は非常にのんびりしている。

(ごめんなさいm(_ _)m)

またの機会なんて、金輪際訪れない気もする(笑)

ってことで、野暮は承知で書くことにしよう。

どこまでをオリジナルと呼ぶかは難しい問題だが、少なくともうちの盤はファースト・プレスではなさそうである。

サンタマリア工場プレスのマト末尾は1B/1Bで、スタンパーはB12/D20なので、ファースト・プレスの仲間に入れてもらえそうなのだが、そうはいかないらしい。

このレコードにはインサートが付属しているのだが、正しく"Jelly Jelly"がクレジットされているものと、間違って"Early Morning Blues"とクレジットされているものがあるというのだ(ピットマン工場プレスでも、テレホート工場プレスでも、同様に2種類ある)。

まぁ一般的に言って、間違っている方が先で正しい方が後なのだが、どうやら"Early Morning Blues"が"Jelly Jelly"に差し替えられたということらしく(だから裏ジャケットにはどちらもクレジットされていない)、その点でも、"Early Morning Blues"クレジットが先だと考えられる。

裏ジャケットの曲順やインサートの曲順が実際と異なっているし、マトには両面ともREがついているので、曲の差替えに伴って、アルバム全体の曲順の見直しも行われたんじゃないかと推測する。

そういうことを踏まえて考えると、間違って"Early Morning Blues"とクレジットされたインサートが付属しているのがファースト・プレスで、正しく"Jelly Jelly"とクレジットされているインサートが付属しているのはセカンド・プレスだと考えるのが合理的だと思う。

そのうちどこかで、"Early Morning Blues"クレジットのインサート付きと出会えるのを願うばかりである。

このレコードについては、もう一つ興味深いことがある。

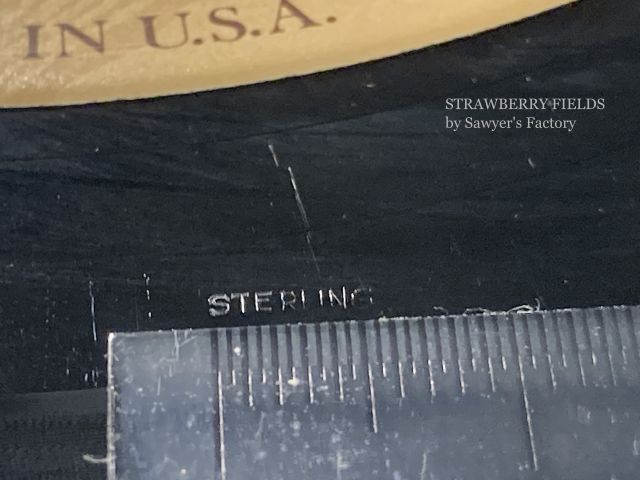

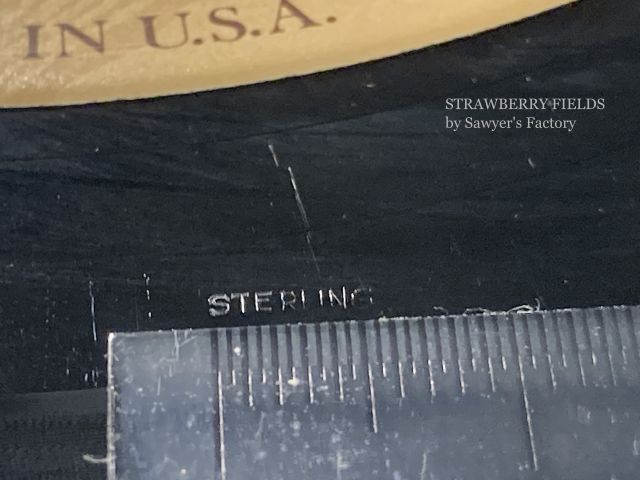

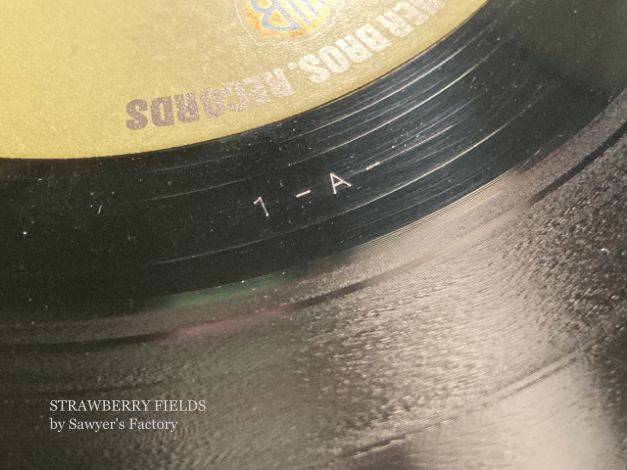

マスタリング&カッティングがSTERLINGで行われていて、送り溝にもSTERLING刻印はあるのだが、この刻印なんである。

この刻印、正確には5.5mmくらいだが、面倒なのでボクは6mm刻印と呼んでいる。

6mm刻印はリー・ハルコ(Lee Hulko)が使っていたものだが(詳しくは、https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2022-09-03 をどうぞ)、両面ともLHというイニシャルは刻まれていない。

「さては、書き忘れたな。」と思ったのだが・・・

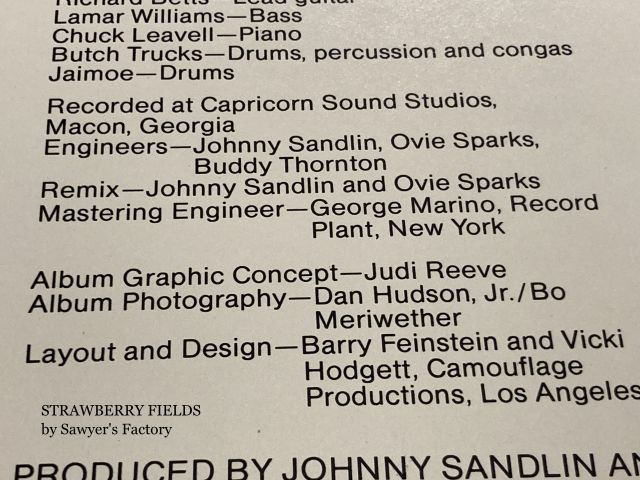

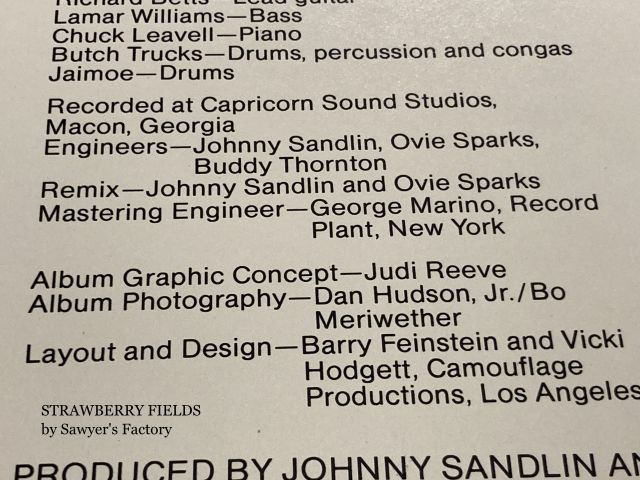

ジョージ・マリノ(George Marino)なの?

インサートにはっきり書いてあるんだから間違いないか・・・

マリノなら、もうちょっと小さい5mm刻印のはずなんだけどなー

ここで、ボクはあることに気づいた。

STERLINGって書いてないじゃん!

そう、インサートのクレジットには、”George Marino, Record Plant, New York"とクレジットされていて、”STERLING”の文字はどこにもないのだ。

あらためて調べてみると、マリノがSTERLINGに移籍したのは1973年、その前は、The Master Cutting Roomに所属していた。

The Master Cutting Roomは、Record Plant, New Yorkのマスタリング担当部門である。

つまり、このレコードのマスタリングをマリノが依頼された時点では、彼はまだSTERLINGに移籍していなかったんじゃないか。

このレコードがSTERLINGに移籍しての初仕事(かそれに近い仕事)だったんじゃないか。

そうだとすると、彼自身のSTERLINGスタンプはまだ出来上がっておらず、ハルコのスタンプを借用することになったんじゃないか。

そんな推測をしてみたのだが、さて、真相やいかに?

R.I.P.

ベッツがボーカルをとったバンド最大のヒット"Ramblin' Man"が収録されているせいか、あるいはベッツ作曲の代表曲"Jessica"が収録されているせいか、ボクのTLには、このレコードで追悼している方が多かったので、ボクもつられて引っ張り出した。

1973年8月にリリースされたオールマン・ブラザーズ・バンド5作目のアルバム"Brothers and Sisters"である。

このレコードのUSオリジナル(Capricorn Records CP 0111)についてはいくつか書きたいことがあるのだが、追悼記事で書くのも野暮なので、またの機会に・・・

と思ったのだが、ここのところ、このブログの更新は非常にのんびりしている。

(ごめんなさいm(_ _)m)

またの機会なんて、金輪際訪れない気もする(笑)

ってことで、野暮は承知で書くことにしよう。

どこまでをオリジナルと呼ぶかは難しい問題だが、少なくともうちの盤はファースト・プレスではなさそうである。

サンタマリア工場プレスのマト末尾は1B/1Bで、スタンパーはB12/D20なので、ファースト・プレスの仲間に入れてもらえそうなのだが、そうはいかないらしい。

このレコードにはインサートが付属しているのだが、正しく"Jelly Jelly"がクレジットされているものと、間違って"Early Morning Blues"とクレジットされているものがあるというのだ(ピットマン工場プレスでも、テレホート工場プレスでも、同様に2種類ある)。

まぁ一般的に言って、間違っている方が先で正しい方が後なのだが、どうやら"Early Morning Blues"が"Jelly Jelly"に差し替えられたということらしく(だから裏ジャケットにはどちらもクレジットされていない)、その点でも、"Early Morning Blues"クレジットが先だと考えられる。

裏ジャケットの曲順やインサートの曲順が実際と異なっているし、マトには両面ともREがついているので、曲の差替えに伴って、アルバム全体の曲順の見直しも行われたんじゃないかと推測する。

そういうことを踏まえて考えると、間違って"Early Morning Blues"とクレジットされたインサートが付属しているのがファースト・プレスで、正しく"Jelly Jelly"とクレジットされているインサートが付属しているのはセカンド・プレスだと考えるのが合理的だと思う。

そのうちどこかで、"Early Morning Blues"クレジットのインサート付きと出会えるのを願うばかりである。

このレコードについては、もう一つ興味深いことがある。

マスタリング&カッティングがSTERLINGで行われていて、送り溝にもSTERLING刻印はあるのだが、この刻印なんである。

この刻印、正確には5.5mmくらいだが、面倒なのでボクは6mm刻印と呼んでいる。

6mm刻印はリー・ハルコ(Lee Hulko)が使っていたものだが(詳しくは、https://sawyer2015.blog.ss-blog.jp/2022-09-03 をどうぞ)、両面ともLHというイニシャルは刻まれていない。

「さては、書き忘れたな。」と思ったのだが・・・

ジョージ・マリノ(George Marino)なの?

インサートにはっきり書いてあるんだから間違いないか・・・

マリノなら、もうちょっと小さい5mm刻印のはずなんだけどなー

ここで、ボクはあることに気づいた。

STERLINGって書いてないじゃん!

そう、インサートのクレジットには、”George Marino, Record Plant, New York"とクレジットされていて、”STERLING”の文字はどこにもないのだ。

あらためて調べてみると、マリノがSTERLINGに移籍したのは1973年、その前は、The Master Cutting Roomに所属していた。

The Master Cutting Roomは、Record Plant, New Yorkのマスタリング担当部門である。

つまり、このレコードのマスタリングをマリノが依頼された時点では、彼はまだSTERLINGに移籍していなかったんじゃないか。

このレコードがSTERLINGに移籍しての初仕事(かそれに近い仕事)だったんじゃないか。

そうだとすると、彼自身のSTERLINGスタンプはまだ出来上がっておらず、ハルコのスタンプを借用することになったんじゃないか。

そんな推測をしてみたのだが、さて、真相やいかに?

R.I.P.

My Aim Is True♪ [Elvis Costello]

どうやら、イエローバックのコーティング・ジャケットがわりと珍しそうなので、グリーンバックのマット・ジャケットと比較した画像を追加しておきました。

4月9日放送のTHE TRAD@TOKYO FMをタイムフリーで聴いた。

3時台のTODAY’S MUSIC RECOMMENDは、来日中のコステロ(Elvis Costello)特集である。

解説のために呼ばれたゲストは、「レコード・コレクター紳士録」でお馴染みの大鷹俊一さんだ。

レコード・コレクターズのライター陣がついにTHE TRADに進出なのである。

次は紙ジャケ探検隊か?

その際には、鞄持ちをするので付き添わせてください(笑)

さて、コステロ特集である。

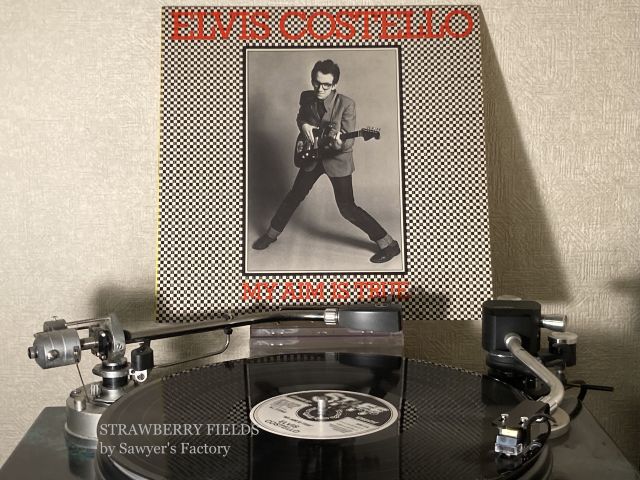

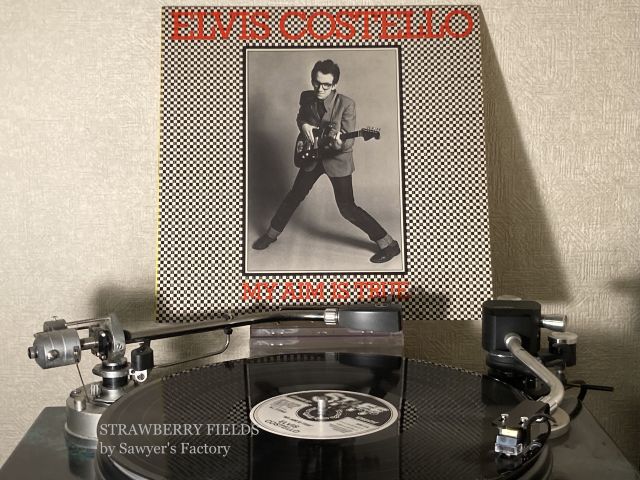

一発目は、ファースト・アルバム"My Aim Is True"収録の名曲"Alison"だ。

♪ Alison, I know this world is killing you

♪ Oh, Alison, my aim is true

弾き語りレパートリーのうちの一つだから、思わず口ずさんでしまう。

そんなわけで、引っ張り出した。

もちろんUKオリジナル(Stiff Records SEEZ 3)である。

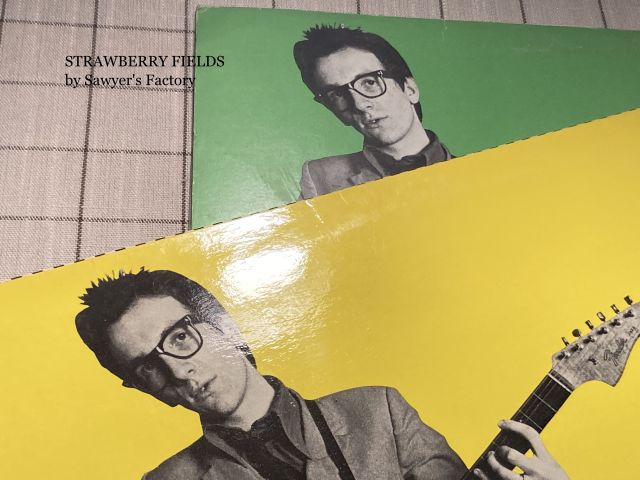

初期盤は、表ジャケットが白黒写真に赤文字なのだが、裏ジャケットの色違いがある。

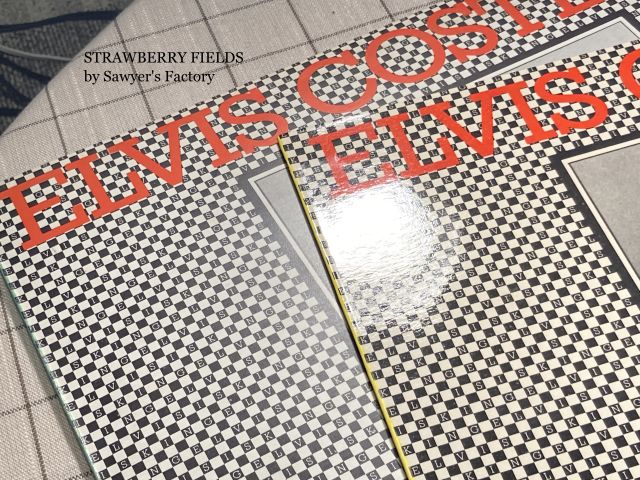

Discogsによると、イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル、クリムゾン、ベージュの8色があって、イエローにはコーティングとマットがあるとのこと。

これで9種類だが、印刷会社違いなどもあって、少なくとも11種類はあるそうだ。

マトは、初盤はA1/B1だが、A面だけ途中で何かトラブルがあったのか、そのうちA2/B1になる。

レイトになると、表ジャケットの写真の背景もグリーンになって、マトもA3/B3が出てきて、さらにはA10/B10なんてのも出てくる。

初盤の条件は、マトについてはA1/B1でいいと思うのだが(A1/B1は両面ペカム(George Peckam)のカッティングだが、A2にはペカムのサインはないので、後からカッティングされたものだと考えられるからである。)、少なくとも11種類もあるというジャケットについては、まったくボクの手には負えない。

探検隊が掘ってくれてないかなぁ?

あっ、白土さんがたぶん全部持ってるから、季刊雑誌『analog』の新連載『あなたの愛聴盤 拝見します!』で白土さん宅を探検隊が訪問して、初盤を解き明かすってのがいいかも?

ちなみに、ボクはもう掘る気はない(笑)

というのも、うちにあるUKオリジナル、マトがA1/B1なのはもちろんなのだが、スタンパーがI-1/I-1なんである。

EMIなら1G/1G、DECCAなら1B/1Bに匹敵するファースト・スタンパーなのだ。

ジャケットは、コーティングのイエローバックなので、これが初盤のバリエーションの一つであることは確かだと思うのだが、それ以上はわからない。

どうやらイエローバックだけコーティングが存在するようなので、コーティングのイエローバックだけが初盤条件を満たすという可能性もないわけではない気もする。

さて、真相やいかに?

どうやら、イエローバックのコーティング・ジャケットがわりと珍しそうなので、グリーン・バックのマット・ジャケットと比較した画像を追加しておこう。

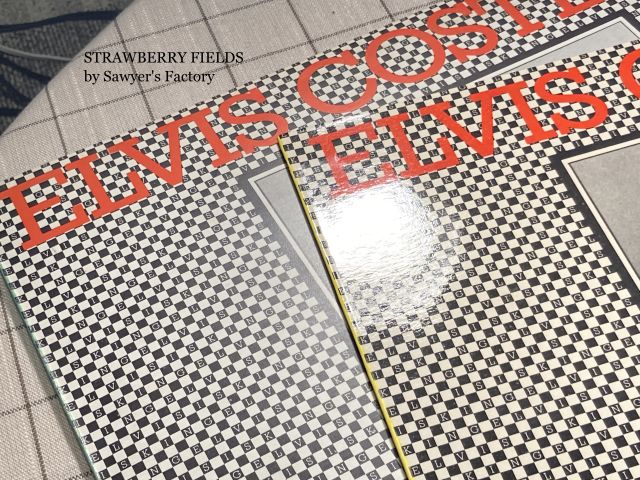

表ジャケットはこんな感じ。

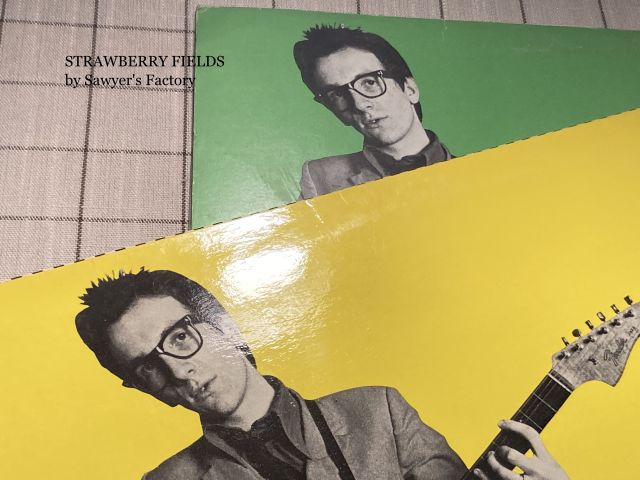

裏ジャケットはこんな感じ。

4月9日放送のTHE TRAD@TOKYO FMをタイムフリーで聴いた。

3時台のTODAY’S MUSIC RECOMMENDは、来日中のコステロ(Elvis Costello)特集である。

解説のために呼ばれたゲストは、「レコード・コレクター紳士録」でお馴染みの大鷹俊一さんだ。

レコード・コレクターズのライター陣がついにTHE TRADに進出なのである。

次は紙ジャケ探検隊か?

その際には、鞄持ちをするので付き添わせてください(笑)

さて、コステロ特集である。

一発目は、ファースト・アルバム"My Aim Is True"収録の名曲"Alison"だ。

♪ Alison, I know this world is killing you

♪ Oh, Alison, my aim is true

弾き語りレパートリーのうちの一つだから、思わず口ずさんでしまう。

そんなわけで、引っ張り出した。

もちろんUKオリジナル(Stiff Records SEEZ 3)である。

初期盤は、表ジャケットが白黒写真に赤文字なのだが、裏ジャケットの色違いがある。

Discogsによると、イエロー、ピンク、ブルー、オレンジ、グリーン、パープル、クリムゾン、ベージュの8色があって、イエローにはコーティングとマットがあるとのこと。

これで9種類だが、印刷会社違いなどもあって、少なくとも11種類はあるそうだ。

マトは、初盤はA1/B1だが、A面だけ途中で何かトラブルがあったのか、そのうちA2/B1になる。

レイトになると、表ジャケットの写真の背景もグリーンになって、マトもA3/B3が出てきて、さらにはA10/B10なんてのも出てくる。

初盤の条件は、マトについてはA1/B1でいいと思うのだが(A1/B1は両面ペカム(George Peckam)のカッティングだが、A2にはペカムのサインはないので、後からカッティングされたものだと考えられるからである。)、少なくとも11種類もあるというジャケットについては、まったくボクの手には負えない。

探検隊が掘ってくれてないかなぁ?

あっ、白土さんがたぶん全部持ってるから、季刊雑誌『analog』の新連載『あなたの愛聴盤 拝見します!』で白土さん宅を探検隊が訪問して、初盤を解き明かすってのがいいかも?

ちなみに、ボクはもう掘る気はない(笑)

というのも、うちにあるUKオリジナル、マトがA1/B1なのはもちろんなのだが、スタンパーがI-1/I-1なんである。

EMIなら1G/1G、DECCAなら1B/1Bに匹敵するファースト・スタンパーなのだ。

ジャケットは、コーティングのイエローバックなので、これが初盤のバリエーションの一つであることは確かだと思うのだが、それ以上はわからない。

どうやらイエローバックだけコーティングが存在するようなので、コーティングのイエローバックだけが初盤条件を満たすという可能性もないわけではない気もする。

さて、真相やいかに?

どうやら、イエローバックのコーティング・ジャケットがわりと珍しそうなので、グリーン・バックのマット・ジャケットと比較した画像を追加しておこう。

表ジャケットはこんな感じ。

裏ジャケットはこんな感じ。

"This Is It”といえば・・・ [Miles Davis]

"This Is It"といえば、マイケル(Michael Jackson)のドキュメンタリー映画を思い浮かべる人が圧倒的に多いと思うが、ボクの頭には別のものが思い浮かぶ。

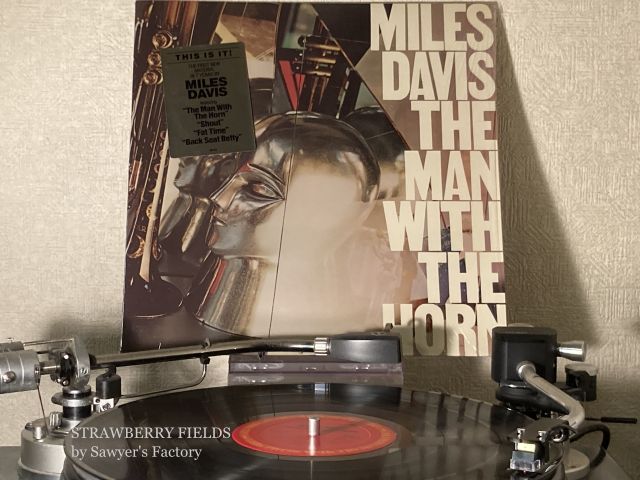

それは、マイルス(Miles Davis)の一枚のレコードである。

今日は一日、のんびりと過ごせる日曜日ということもあって、HDDに山ほどたまっている映画の中から一つ選んで観てみようと思い立った。

保存用のHDDの方だから、いったい何年前に録画したんだかわからないが、なんとなく『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス 空白の5年間』を選んだ。

マイルスが音楽シーンから姿を消していた1970年代後半の5年間を背景にした2015年のアメリカ映画なのだが、「空白の5年間を描いたもの」というわけではないので、邦題にはちょっと騙された気分になる(笑)

とはいえ、それなりに楽しめたし、観終わった後には、とにかくこのレコードが聴きたくなったよね。

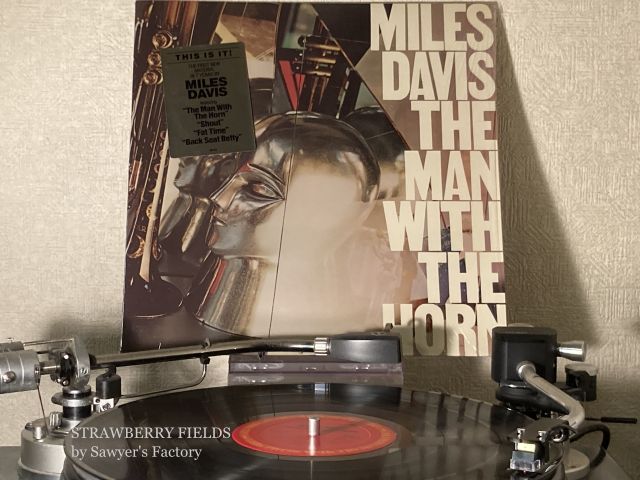

空白の5年間の後の復活の一枚、1981年リリースの"The Man with the Horn"である。

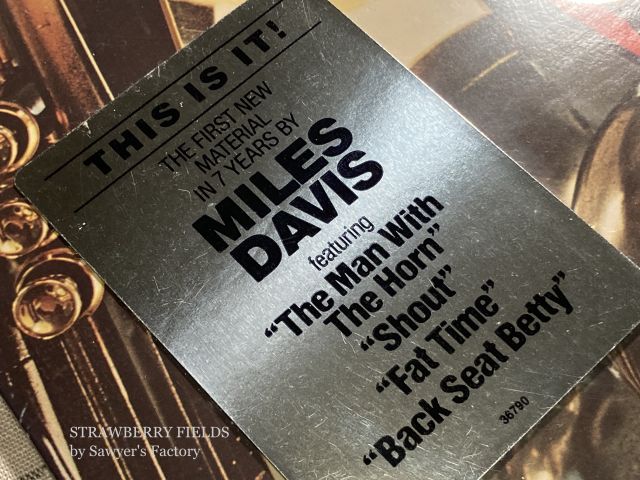

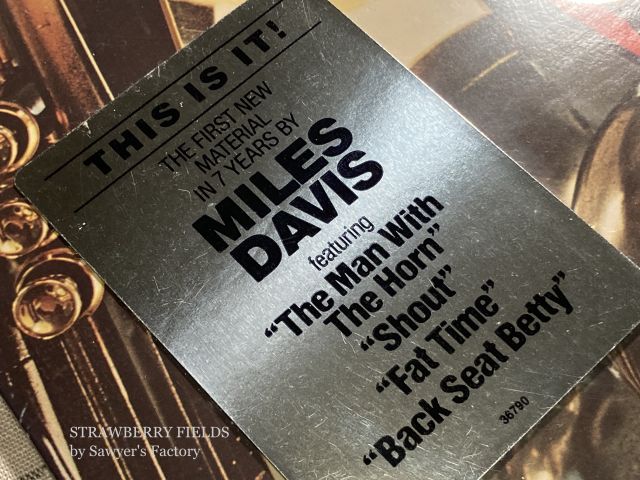

USオリジナル(Columbia FC 36790)には、こんなステッカーが貼ってあって、これまたマイケルに負けず劣らず"This Is It"なのである。

まぁ、マイケルのほうは「これが最後」、マイルスのほうは「これが復活」って違いはあるけど、「これがそれ」に違いはない。

このレコード、音も良い。

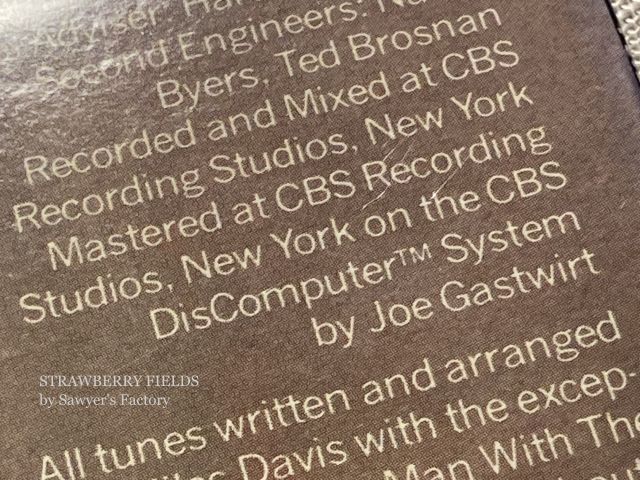

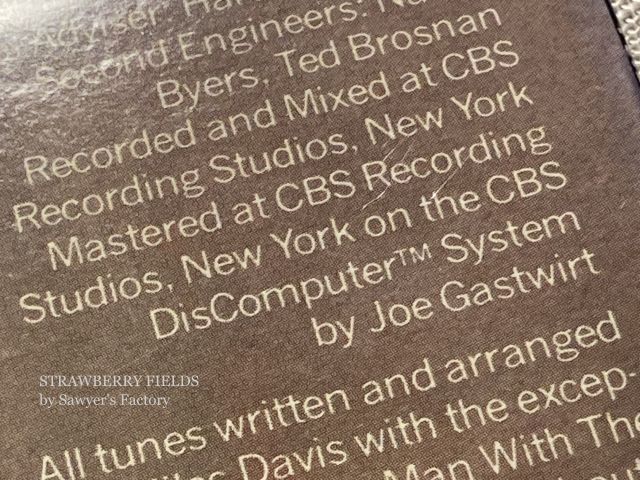

マスタリングは、ニューヨークのCBSスタジオでジョー・ガストワート(Joe Gastwirt)によって行われている。

翌年には、ポール(Paul McCartney)の"Tug of War”のカッティングをしたエンジニアだ(界隈では、一時、大そう話題になった)。

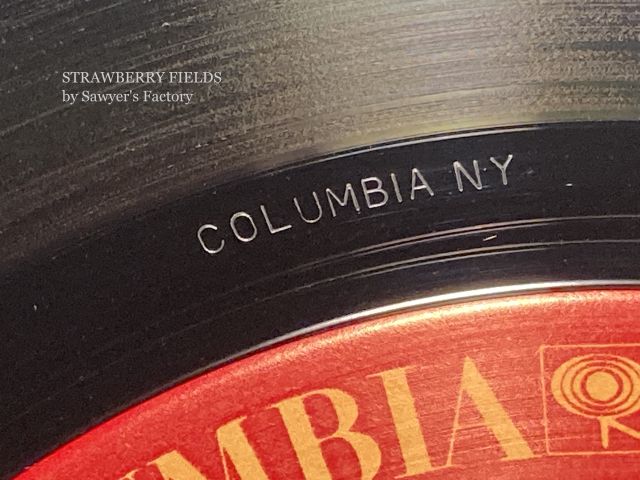

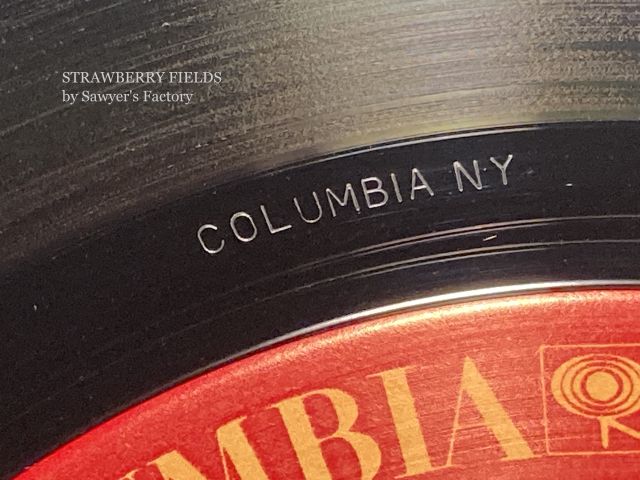

送り溝には、"COLUMBIA NY"の刻印も刻まれている。

(ちなみに、うちのは、マト1F/1Fのサンタマリア・プレス。)

もっとも、"Tug of War"と違って、JGというサインはない。

これは、おそらく、裏ジャケットに彼の名前が明記されているからだろう。

マイルスの復活の一枚のマスタリング、彼も気合が入ったんだろうな。

それは、マイルス(Miles Davis)の一枚のレコードである。

今日は一日、のんびりと過ごせる日曜日ということもあって、HDDに山ほどたまっている映画の中から一つ選んで観てみようと思い立った。

保存用のHDDの方だから、いったい何年前に録画したんだかわからないが、なんとなく『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス 空白の5年間』を選んだ。

マイルスが音楽シーンから姿を消していた1970年代後半の5年間を背景にした2015年のアメリカ映画なのだが、「空白の5年間を描いたもの」というわけではないので、邦題にはちょっと騙された気分になる(笑)

とはいえ、それなりに楽しめたし、観終わった後には、とにかくこのレコードが聴きたくなったよね。

空白の5年間の後の復活の一枚、1981年リリースの"The Man with the Horn"である。

USオリジナル(Columbia FC 36790)には、こんなステッカーが貼ってあって、これまたマイケルに負けず劣らず"This Is It"なのである。

まぁ、マイケルのほうは「これが最後」、マイルスのほうは「これが復活」って違いはあるけど、「これがそれ」に違いはない。

このレコード、音も良い。

マスタリングは、ニューヨークのCBSスタジオでジョー・ガストワート(Joe Gastwirt)によって行われている。

翌年には、ポール(Paul McCartney)の"Tug of War”のカッティングをしたエンジニアだ(界隈では、一時、大そう話題になった)。

送り溝には、"COLUMBIA NY"の刻印も刻まれている。

(ちなみに、うちのは、マト1F/1Fのサンタマリア・プレス。)

もっとも、"Tug of War"と違って、JGというサインはない。

これは、おそらく、裏ジャケットに彼の名前が明記されているからだろう。

マイルスの復活の一枚のマスタリング、彼も気合が入ったんだろうな。

タグ:Miles Davis

祝・新連載!! [ETC]

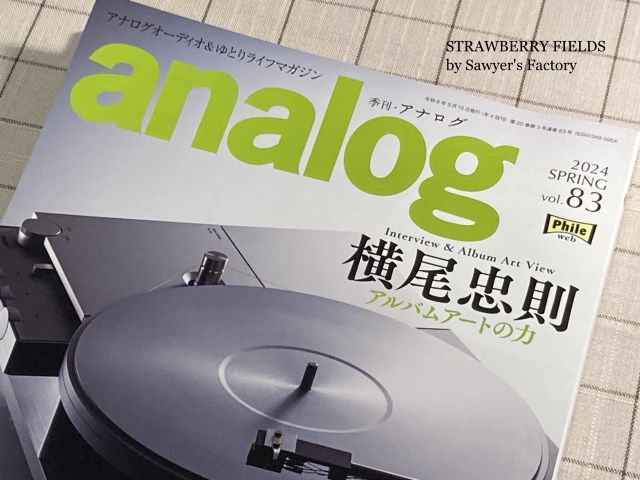

紙ジャケ探検隊が、季刊雑誌『analog』で新連載をはじめるという。

しかも、初回は、すろはん先輩のお宅にお邪魔したというではないか。

これはもう、買わねばなるまい。

ってことで、買ってきた。

https://amzn.to/3U6LIjl

探検隊の新連載のタイトルは『あなたの愛聴盤 拝見します!』。

「アナログ盤を愛し、アナログ盤に囲まれて幸せに暮らしている方のお宅に上がり込み、最も愛している盤を見せてもらう」企画だそうで、「例え嫌だ!ヤメテくれ!と言われても、『初盤道』筆者が、ためすがめつジャケの隅をつついて鑑定し、送り溝の奥深くまで分析」してしまうんだそうだ(笑)

しかーし、流石すろはん先輩だ。

探検隊もその存在すら知らなかった幻盤で返り討ちなのである。

それにしても、凄いものをお持ちである。

ボクもいつか、サリー州の桃源郷にお邪魔してみたいなぁ。

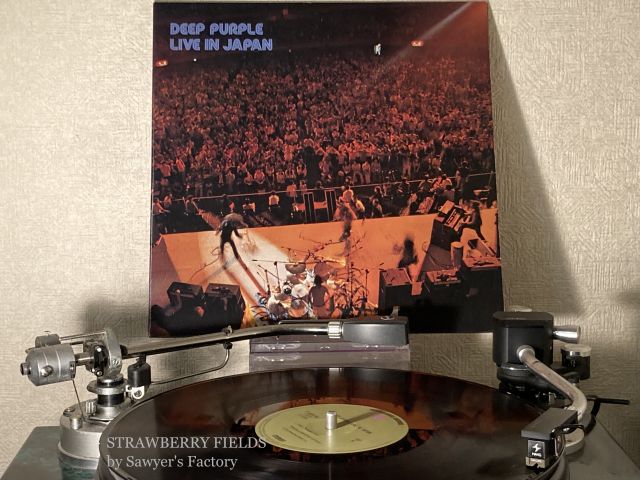

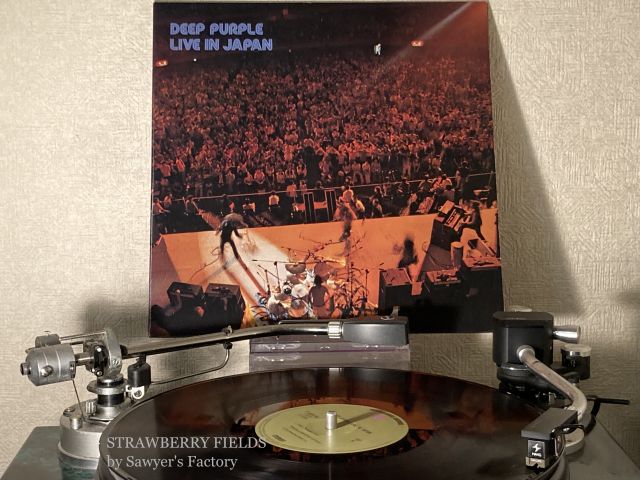

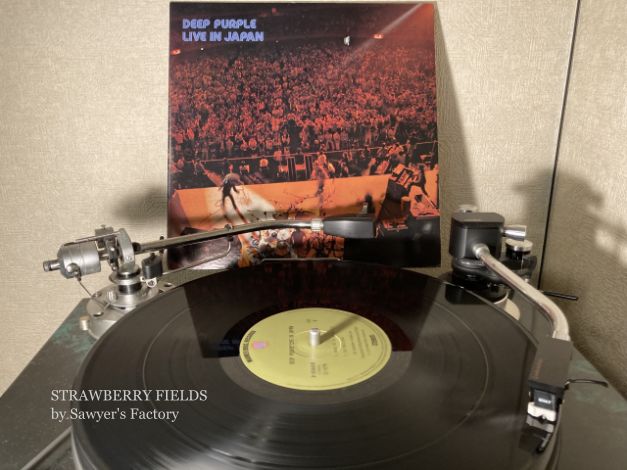

さて、では、本日は、すろはん先輩に敬意を表して、このレコードを聴くとしよう。

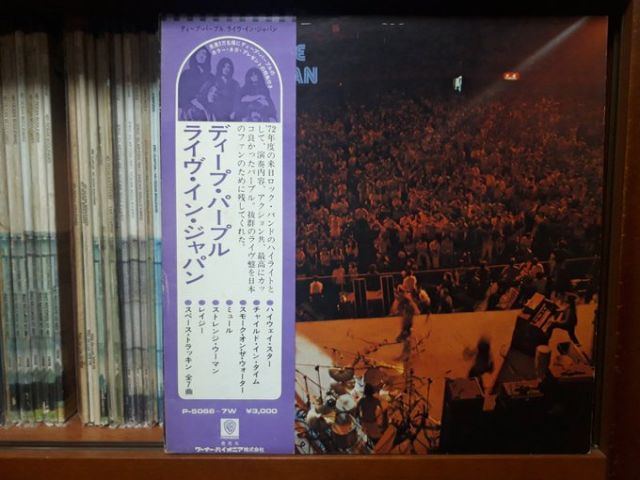

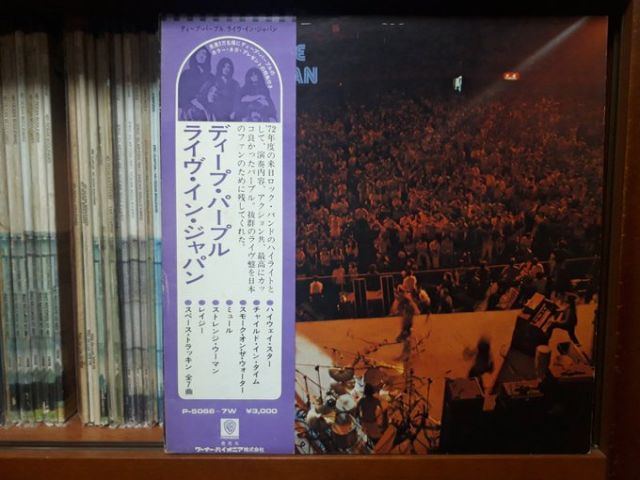

ディープ・パープル(Deep Purple)の『ライブ・イン・ジャパン』だ。

以前なら、Side 4はUKオリジナルで聴いていたのだが、すろはん先輩の調査報告を聴いた後は、当時に思いを馳せながら日本盤で聴くSide 4が、実に味わい深いのである。

しかも、初回は、すろはん先輩のお宅にお邪魔したというではないか。

これはもう、買わねばなるまい。

ってことで、買ってきた。

https://amzn.to/3U6LIjl

探検隊の新連載のタイトルは『あなたの愛聴盤 拝見します!』。

「アナログ盤を愛し、アナログ盤に囲まれて幸せに暮らしている方のお宅に上がり込み、最も愛している盤を見せてもらう」企画だそうで、「例え嫌だ!ヤメテくれ!と言われても、『初盤道』筆者が、ためすがめつジャケの隅をつついて鑑定し、送り溝の奥深くまで分析」してしまうんだそうだ(笑)

しかーし、流石すろはん先輩だ。

探検隊もその存在すら知らなかった幻盤で返り討ちなのである。

それにしても、凄いものをお持ちである。

ボクもいつか、サリー州の桃源郷にお邪魔してみたいなぁ。

さて、では、本日は、すろはん先輩に敬意を表して、このレコードを聴くとしよう。

ディープ・パープル(Deep Purple)の『ライブ・イン・ジャパン』だ。

以前なら、Side 4はUKオリジナルで聴いていたのだが、すろはん先輩の調査報告を聴いた後は、当時に思いを馳せながら日本盤で聴くSide 4が、実に味わい深いのである。

Deep Purple, Live in Japanの真実 [ George Peckhamの仕事]

「何故、Side 4だけ輸入ラッカーが使用されなかったのか?」について、すろはん先輩が、当時の内部事情を知っている方に取材してTwitter(現X)で報告してくださったツイートを、転載させていただきました。(2024年2月10日追記)

8月19日は、イアン・ギラン(Ian Gillan)の誕生日ということで、このレコードを引っ張り出して聴いていた。

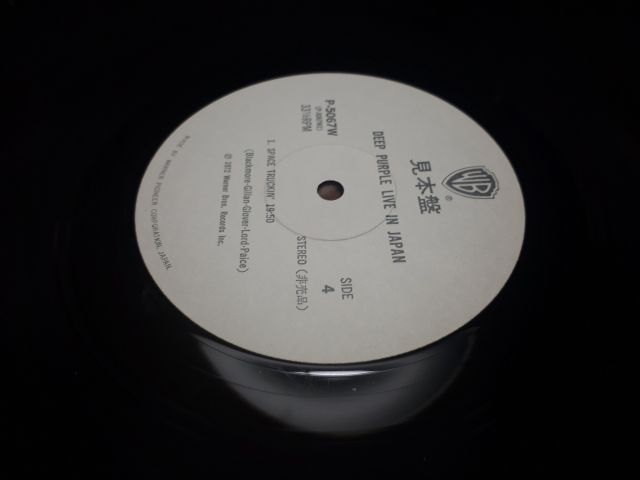

1972年8月に行われた来日公演の模様をおさめたロック史上屈指の傑作ライブ・アルバム、ディープ・パープル(Deep Purple)"Live in Japan"(ワーナー・パイオニア P-5066~7W)である。

アルバム・タイトルは、日本盤のみ"Live in Japan"で、ほかはすべて"Made in Japan"だ。

このライブ・アルバム、もともと日本のみでリリースの予定だったらしいが、あまりにも出来が良かったために、UK本国でも間髪おかずに日本と同じ1972年12月に、アメリカでも翌月の1973年1月にリリースされた。

そんな経緯なので、来日公演をおさめたものでもあるし、日本盤には特別な意味がある。

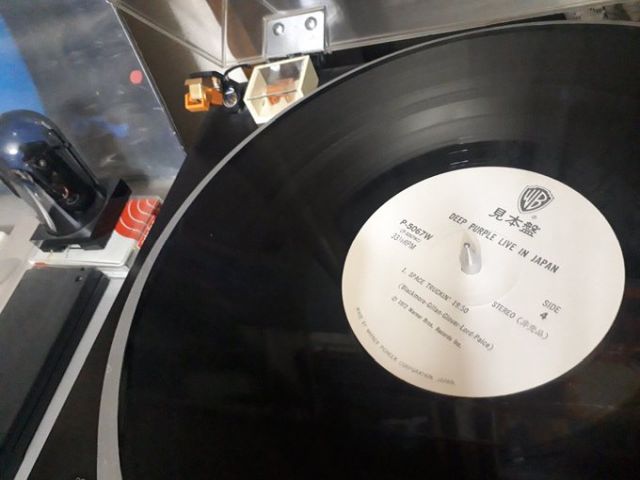

おまけに日本盤には、UK盤と同じくジョージ・ペカム(George Peckham)がカッティングした輸入ラッカーが使用されている。

もう日本盤だけ持っていれば良さそうである。

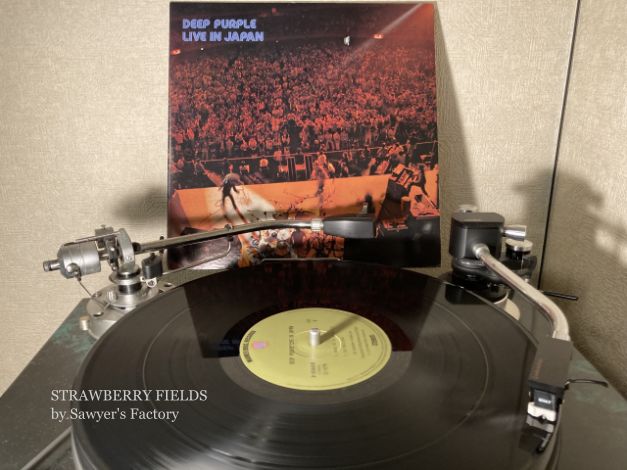

幸いうちの盤は、グリーン・レーベルの初回盤というだけでなく、発売前月の1972年11月プレスだ。

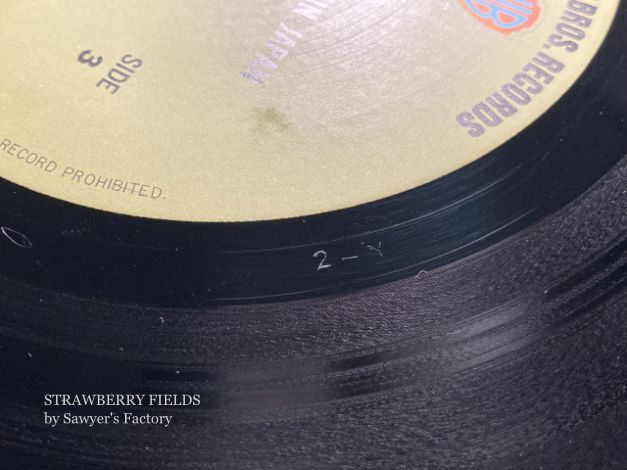

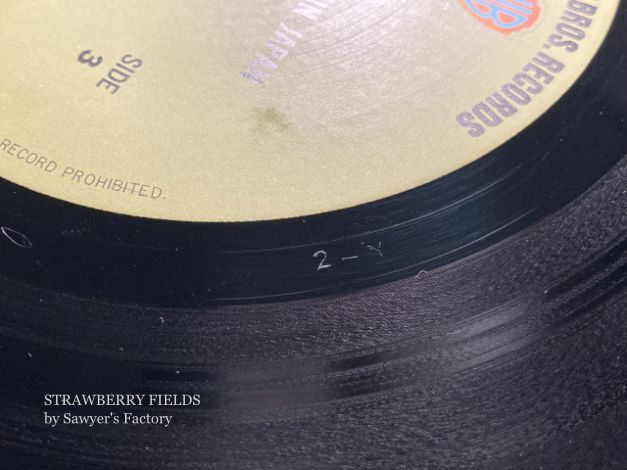

送り溝のPM2―Yがそれを証明している。

(一枚目をターンテーブルに載せていたので、二枚目のSide 3のPMだが、Side 1ももちろん同じである。)

日本盤だけ持っていればいいなら、それに越したことはない。

しかし、やはりそういうわけにはいかないのである。

そういうわけにはいかない決定的な事実があるのだ。

あんまり語られていない気はするが、仲間内では昔から話題になっていたことなので、おそらく多くの人が気づいているんじゃないかと思う。

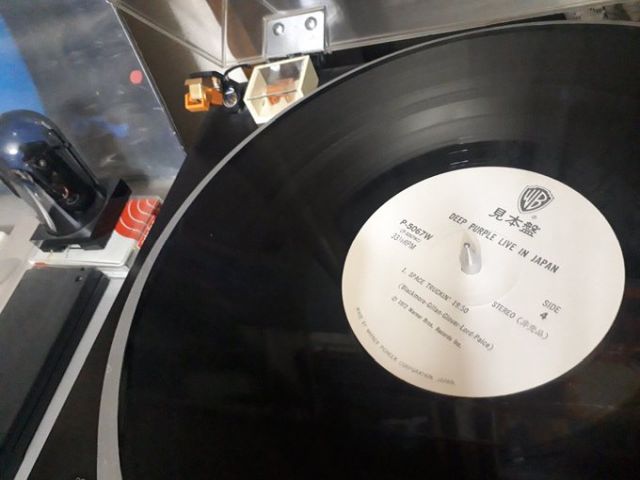

さきほど、日本盤もペカムがカッティングした輸入ラッカーを使用していると書いた。

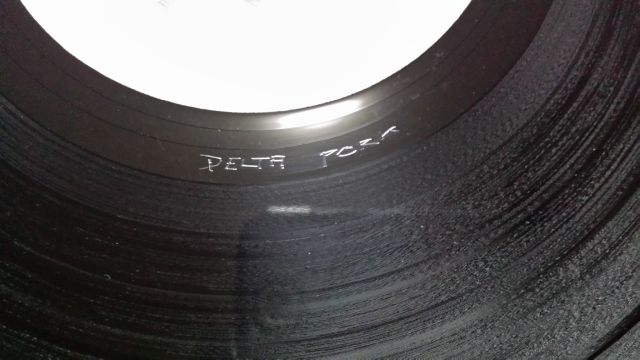

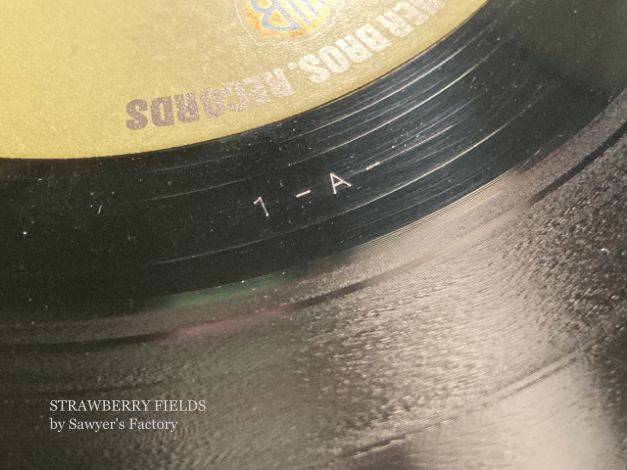

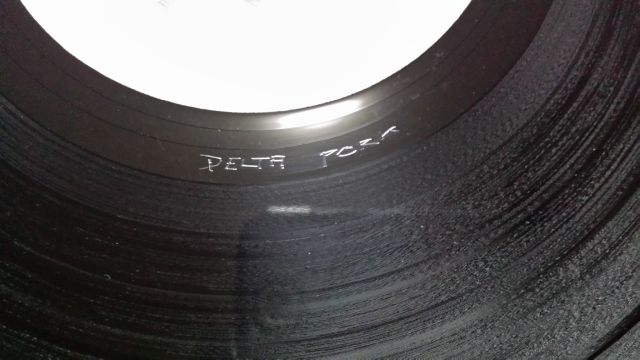

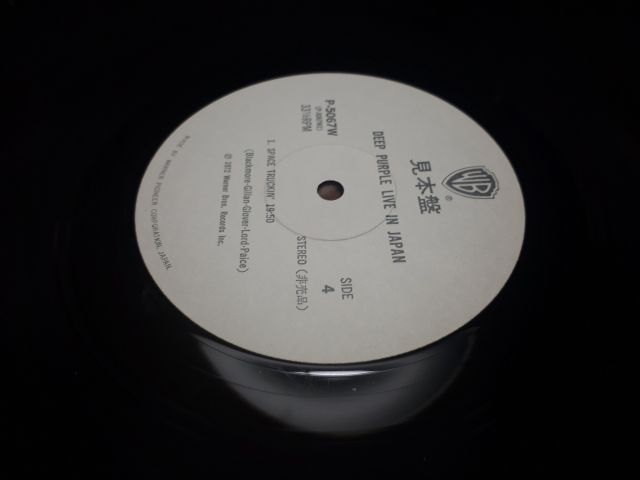

しかし、ペカムのカッティングであることを示すサインは、Side 1からSide 3までにはあるが、Side 4にはないのである。

一応書き出しておくと、送り溝のサインは次のようになっている。

Side 1 PORKY

Side 2 DELTA PORK

Side 3 PECKO

Side 4 サインなし

これは何を意味しているのだろうか。

「単にペカムがサインを忘れただけだろー」と淡い期待を抱きたい人もいるかもしれないが、ペカムがサインを忘れた例というのは記憶にない。

実際、Side 4はペカムのカッティングではなく、日本独自カッティングなのである。

さきほどPMのことを話題にしたが、PMの形式から、このレコードが東芝(当時は東芝音工)プレスであることがわかる。

自社工場を持たないワーナーは、東芝や東洋化成にプレス委託をしていたが、このレコードについてはメッキ処理からプレスまで東芝で行われている。

そして、Side 4のカッティングもおそらく東芝で行われている。

東芝では、輸入ラッカーの場合は、ラッカー・ナンバーにLがつく。

このレコードの場合も、Side 1からSide 3までのラッカー・ナンバーはLである。

ちなみに、うちの盤のSide 1からSide 3までのマト(スタンパーまで含む)は次の通りだ。

Side 1 L-A-10

Side 2 LーAー6

Side 3 LーAー6

Side 3のマトの画像を載せておこう。

それに対して、Side 4のラッカー・ナンバーにはLが使用されていないのである。

Side 4のマト(スタンパーまで含む)は、1ーAー11だ(光の加減でスタンパー・ナンバーの11が見えにくいが、間違いなく11である)。

Lではなく1が使用されているというのは、輸入ラッカーではないということである。

それが東芝のマトのルールだ。

実際、Side 4の音には、ペカム・カッティングのSide 1からSide 3までに聴くことができるような、うなる低域や分厚い中域が感じられない。

つまり、Side 3までは日本盤でいい(プレスの良さを考えれば、むしろ日本盤がいい)のだが、Side 4については、ペカムがカッティングしている("Peckie"というサインがある)UK盤(ドイツ盤でも良い)で聴かないとダメなのである。

面倒なんだけどね(笑)

それにしても、何故、Side 4だけ輸入ラッカーが使用されなかったのだろう?

送ってもらったものの、なんらのトラブルでダメにしちゃったんだろうか?

このあたりのことは、当時の内部事情を知っている人にしかわからないよねぇ。

2024年2月10日追記

「何故、Side 4だけ輸入ラッカーが使用されなかったのか?」について、すろはん先輩が、当時の内部事情を知っている方に取材して、Twitter(現X)で報告してくださいました。

1年近く経ってしまいましたが(ツイートは2023年2月27日)、すろはん先輩の許可を得て、転載させていただきます。

(しばらくしたら転載させていただこうと思っていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。すみませんm(_ _)m)

【ライヴ・イン・ジャパン/カッティングの真実】

昨年夏に想也さんから出された宿題に関し、昨年晩秋に知人である元ワーナーパイオニア洋楽ディレクターの佐藤晃彦氏に事の経緯のリサーチ」をお願いしておりました。

そして10日前に佐藤晃彦氏の主宰による同盤の特別視聴会が『下北沢/アナログ天国』にて開催された際、催事開始時間の前に、お願いしていた「事の経緯リサーチ」の取材をさせて頂きました。

1972年当時、ワーナーパイオニアのパープル担当ディレクターは折田育造氏で(日本グラモフォンでZEP担当だった事で有名ですね。)、サブ担当が加藤正文氏だったとの事。

折田氏は既に逝去されていたので、佐藤氏の先輩にあたる加藤氏へヒアリング。

1972年パープル来日~『ライヴ・イン・ジャパン』製作/発売当時は折田氏が全てを統括していた為「正確な状況確認」は無理だったが、洋楽担当ディレクターとして「何故にSIDE.4だけ日本国内カッティングとなってしまったか?」は推測出来るとの事。

70年代後半までは本国レーベル側から指定ラッカー盤が送付される事は何件もあったが、時としてその中の一部に外周溝から音溝部分に繋がってない/針が進まないのが検知される、又は傷迄では無いが、音に出そうな突起発覚のラッカー盤があったとの事。

この盤のSIDE.4に関しては、十分にそのケースが考えられるとの事。その様な事故発覚ケースを想定し、レーベル本国からは指定ラッカー盤と伴にコピーマスター・テープが必ず同送されており、そこから諸調整して日本側でカッティングした事は何度もある。

折田育造氏が逝去されてるので完全な真実解明には至りませんでしたが、元ワーナーパイオニア洋楽担当ディレクター諸氏の見解は、ほぼコレが真実に近いと思われるとの事でした。

何故にSIDE.4にだけGeorge Peckhamのサインが無いのか?は、これが真実?

SIDE.4日本国内カッティング時は、統括ディレクターだった折田氏が立ち合ったと思われます。又日本のカッティング・エンジニアは、海外(特に米国)カッティング・エンジニアよりもピークメーターのレッドゾーンを特に意識して作業にあたっていたとの事。

日本がピークメーターのレッドゾーンを其処まで意識していた理由は、日本のレコードの品質保全意識にあったとの事。それは、当時の日本のレコード業界に於ける返品制度の存在も非常に大きかったとの事。逆に返品制度の無い米国のカッティング・エンジニアは、レッドゾーン無視の傾向があったとの事。

また本国レーベルから指定ラッカー盤と伴にコピーマスターが必ず同送されてた事は、先程の様な事故案件の想定以外に「増産プレスが多くなり、リカッティングのラッカー盤が必要になる」or「後々にリカッティングして再発する」事も想定されてたとの事です。

すろはん先輩、ものすごく貴重な情報をありがとうございました!

8月19日は、イアン・ギラン(Ian Gillan)の誕生日ということで、このレコードを引っ張り出して聴いていた。

1972年8月に行われた来日公演の模様をおさめたロック史上屈指の傑作ライブ・アルバム、ディープ・パープル(Deep Purple)"Live in Japan"(ワーナー・パイオニア P-5066~7W)である。

アルバム・タイトルは、日本盤のみ"Live in Japan"で、ほかはすべて"Made in Japan"だ。

このライブ・アルバム、もともと日本のみでリリースの予定だったらしいが、あまりにも出来が良かったために、UK本国でも間髪おかずに日本と同じ1972年12月に、アメリカでも翌月の1973年1月にリリースされた。

そんな経緯なので、来日公演をおさめたものでもあるし、日本盤には特別な意味がある。

おまけに日本盤には、UK盤と同じくジョージ・ペカム(George Peckham)がカッティングした輸入ラッカーが使用されている。

もう日本盤だけ持っていれば良さそうである。

幸いうちの盤は、グリーン・レーベルの初回盤というだけでなく、発売前月の1972年11月プレスだ。

送り溝のPM2―Yがそれを証明している。

(一枚目をターンテーブルに載せていたので、二枚目のSide 3のPMだが、Side 1ももちろん同じである。)

日本盤だけ持っていればいいなら、それに越したことはない。

しかし、やはりそういうわけにはいかないのである。

そういうわけにはいかない決定的な事実があるのだ。

あんまり語られていない気はするが、仲間内では昔から話題になっていたことなので、おそらく多くの人が気づいているんじゃないかと思う。

さきほど、日本盤もペカムがカッティングした輸入ラッカーを使用していると書いた。

しかし、ペカムのカッティングであることを示すサインは、Side 1からSide 3までにはあるが、Side 4にはないのである。

一応書き出しておくと、送り溝のサインは次のようになっている。

Side 1 PORKY

Side 2 DELTA PORK

Side 3 PECKO

Side 4 サインなし

これは何を意味しているのだろうか。

「単にペカムがサインを忘れただけだろー」と淡い期待を抱きたい人もいるかもしれないが、ペカムがサインを忘れた例というのは記憶にない。

実際、Side 4はペカムのカッティングではなく、日本独自カッティングなのである。

さきほどPMのことを話題にしたが、PMの形式から、このレコードが東芝(当時は東芝音工)プレスであることがわかる。

自社工場を持たないワーナーは、東芝や東洋化成にプレス委託をしていたが、このレコードについてはメッキ処理からプレスまで東芝で行われている。

そして、Side 4のカッティングもおそらく東芝で行われている。

東芝では、輸入ラッカーの場合は、ラッカー・ナンバーにLがつく。

このレコードの場合も、Side 1からSide 3までのラッカー・ナンバーはLである。

ちなみに、うちの盤のSide 1からSide 3までのマト(スタンパーまで含む)は次の通りだ。

Side 1 L-A-10

Side 2 LーAー6

Side 3 LーAー6

Side 3のマトの画像を載せておこう。

それに対して、Side 4のラッカー・ナンバーにはLが使用されていないのである。

Side 4のマト(スタンパーまで含む)は、1ーAー11だ(光の加減でスタンパー・ナンバーの11が見えにくいが、間違いなく11である)。

Lではなく1が使用されているというのは、輸入ラッカーではないということである。

それが東芝のマトのルールだ。

実際、Side 4の音には、ペカム・カッティングのSide 1からSide 3までに聴くことができるような、うなる低域や分厚い中域が感じられない。

つまり、Side 3までは日本盤でいい(プレスの良さを考えれば、むしろ日本盤がいい)のだが、Side 4については、ペカムがカッティングしている("Peckie"というサインがある)UK盤(ドイツ盤でも良い)で聴かないとダメなのである。

面倒なんだけどね(笑)

それにしても、何故、Side 4だけ輸入ラッカーが使用されなかったのだろう?

送ってもらったものの、なんらのトラブルでダメにしちゃったんだろうか?

このあたりのことは、当時の内部事情を知っている人にしかわからないよねぇ。

2024年2月10日追記

「何故、Side 4だけ輸入ラッカーが使用されなかったのか?」について、すろはん先輩が、当時の内部事情を知っている方に取材して、Twitter(現X)で報告してくださいました。

1年近く経ってしまいましたが(ツイートは2023年2月27日)、すろはん先輩の許可を得て、転載させていただきます。

(しばらくしたら転載させていただこうと思っていたのですが、すっかり忘れてしまっていました。すみませんm(_ _)m)

【ライヴ・イン・ジャパン/カッティングの真実】

昨年夏に想也さんから出された宿題に関し、昨年晩秋に知人である元ワーナーパイオニア洋楽ディレクターの佐藤晃彦氏に事の経緯のリサーチ」をお願いしておりました。

そして10日前に佐藤晃彦氏の主宰による同盤の特別視聴会が『下北沢/アナログ天国』にて開催された際、催事開始時間の前に、お願いしていた「事の経緯リサーチ」の取材をさせて頂きました。

1972年当時、ワーナーパイオニアのパープル担当ディレクターは折田育造氏で(日本グラモフォンでZEP担当だった事で有名ですね。)、サブ担当が加藤正文氏だったとの事。

折田氏は既に逝去されていたので、佐藤氏の先輩にあたる加藤氏へヒアリング。

1972年パープル来日~『ライヴ・イン・ジャパン』製作/発売当時は折田氏が全てを統括していた為「正確な状況確認」は無理だったが、洋楽担当ディレクターとして「何故にSIDE.4だけ日本国内カッティングとなってしまったか?」は推測出来るとの事。

70年代後半までは本国レーベル側から指定ラッカー盤が送付される事は何件もあったが、時としてその中の一部に外周溝から音溝部分に繋がってない/針が進まないのが検知される、又は傷迄では無いが、音に出そうな突起発覚のラッカー盤があったとの事。

この盤のSIDE.4に関しては、十分にそのケースが考えられるとの事。その様な事故発覚ケースを想定し、レーベル本国からは指定ラッカー盤と伴にコピーマスター・テープが必ず同送されており、そこから諸調整して日本側でカッティングした事は何度もある。

折田育造氏が逝去されてるので完全な真実解明には至りませんでしたが、元ワーナーパイオニア洋楽担当ディレクター諸氏の見解は、ほぼコレが真実に近いと思われるとの事でした。

何故にSIDE.4にだけGeorge Peckhamのサインが無いのか?は、これが真実?

SIDE.4日本国内カッティング時は、統括ディレクターだった折田氏が立ち合ったと思われます。又日本のカッティング・エンジニアは、海外(特に米国)カッティング・エンジニアよりもピークメーターのレッドゾーンを特に意識して作業にあたっていたとの事。

日本がピークメーターのレッドゾーンを其処まで意識していた理由は、日本のレコードの品質保全意識にあったとの事。それは、当時の日本のレコード業界に於ける返品制度の存在も非常に大きかったとの事。逆に返品制度の無い米国のカッティング・エンジニアは、レッドゾーン無視の傾向があったとの事。

また本国レーベルから指定ラッカー盤と伴にコピーマスターが必ず同送されてた事は、先程の様な事故案件の想定以外に「増産プレスが多くなり、リカッティングのラッカー盤が必要になる」or「後々にリカッティングして再発する」事も想定されてたとの事です。

すろはん先輩、ものすごく貴重な情報をありがとうございました!

タグ:DEEP PURPLE

前の5件 | -